Дзига Вертов и документальное кино в СССР.

Дзига Вертов и документальное кино в СССР.

«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», Братья Люмьер, 1896

Кинематограф как технология родился в конце XIX века; первые «документальные» кадры — короткие хроникальные сцены повседневной жизни — были произведены ещё братьями Люмьер. Зародыши кино как фиксирующего устройства (хроники, этнографические и исследовательские съёмки) можно рассматривать как предтечу документального формата, поскольку они фиксировали реальность «как есть», без актёрской инсценировки. В 1910–1920-е годы развивались и этнографические, и репортёрские формы кинопроизводства; важным шагом в развитии документальной мысли стало осознание возможности интерпретировать «записанную реальность» монтажом и композицией кадра, однако с технической и генетической точки зрения кино появилось как способ фиксировать движение и событие; одними из самых ранних и часто цитируемых примеров являются короткие роли братьев Люмьер — например, Workers Leaving the Lumière Factory (1895). Эти «актуали́ти» обычно были одно- или двухкадровыми миниатюрами повседневной жизни: поезд въезжает на станцию, рабочие выходят с завода, лодка причаливает. По форме и целям они ближе к фотохронике — запись события «как есть», без сценарной инсценировки. Такие записи массово демонстрировались публике как новинка техники и первичная форма визуальной документации.

Братья Люмьер

Термин «documentary» в современном употреблении закрепился в англоязычной культуре в середине 1920-х годов и часто связывается с журналистской и просветительской программой Джона Гриерсона в Великобритании. Он трактовал документальный фильм как творческую интерпретацию фактов в интересах общественного понимания, подчёркивая образовательную и общественно-публицистическую роль формы. Эти западные дискуссии о назначении документального фильма оказали обратное влияние на международную практику, но советская траектория развивалась собственными путями, опираясь на революционный контекст и государственную институционализацию кинематографа. К началу XX века в России существовала киноиндустрия преимущественно коммерческого и развлекательного характера: импортные ленты, кинопоказы, частные киностудии и распространение кинопродукции в крупных городах. Революция 1917 г. резко изменила отношение к кино: новое государство увидело в кинематографе средство массовой политической коммуникации и воспитания. Уже в первые годы Советской власти был поднят вопрос о национализации кинопроизводства и о создании государственного аппарата управления кинематографией.

После революции и в годы НЭПа государственные органы постепенно консолидировали кинопроизводство и дистрибуцию. Создавались специализированные организации: сначала отраслевые управления и комиссии, затем — государственные киностудии и распределительные структуры как Госкино и Совкино. Эти институты решали вопросы финансирования, распространения и идеологического контроля. Одновременно формировалась сеть киносетей, кинотехническая база расширялась — особенно в 1920-х, когда кино стало массовым и доступным для широких слоёв населения, для городов и провинции. Государственная политика поощряла хроникальную съёмку промышленных достижений, коллективизации и «культурно-просветительские» материалы; кино становилось частью культурной политики нового государства. В этот период документальная и новостная киносъёмка нередко функционировали как «киношкола» для режиссёров и операторов, где проверялись художественные методы и репетиционные приёмы.

Левицкий, Новицкий, Тиссе

История раннего советского документального кино выстраивается вокруг нескольких ключевых фигур, чьи поиски постепенно подготовили почву для появления Дзиги Вертовa. Уже в первые послереволюционные годы документальность стала рассматриваться как идеологический инструмент: кино должно было фиксировать становление нового общества и одновременно формировать его. В этой ситуации особенно важной оказалась деятельность операторов-хроникёров, работавших ещё в дореволюционную эпоху, но оказавшихся востребованными новой властью. Их практики — съёмка новостей, репортажные методики, внимание к «непостановочной» реальности — стали исходной платформой, на которой позже возникнет вертовская теория.

Советская власть сразу же институционализировала документальное кино: в Москве, Петрограде и на Украине создавались студии, формировались хроникальные отделы, где работали Эстерхази, Левицкий, Кауфманы и другие операторы. Они стремились фиксировать события революции, гражданской войны, индустриализации, но работали в рамках привычных дореволюционных форм — съёмочных «сцен», монтажных схем, представления о документе как наглядной иллюстрации. Даже когда кино осмыслялось как новый художественный язык, хроника ещё не была самостоятельной эстетической системой.

Появление Вертовa случилось в тот момент, когда документальное кино уже имело инфраструктуру, но не имело теории. Вертова привлекла среда, где нужно было осмысливать огромный массив сырых съёмок и превращать их в фильм. Его первые работы в «Кинонедлe» связаны с необходимостью отбирать, упорядочивать, структурировать реальность — и именно из этого опыта выросли его идеи о «киноглазе», «жизни врасплох», «факте, очищенном от литературных добавлений». В отличие от хроникёров старой школы, которые по привычке подстраивали реальность под драматургию, он стремился найти драматургию внутри самой реальности.

Газета «Киноправда»

Кадр из фильма «Бухта смерти». 1926 г.

Путь Дзиги Вертова в документалистику, начавшийся с хаотичных и почти случайных столкновений с хроникой революции, довольно быстро превратился в методическую борьбу за новый киноязык. Уже в ранние годы его деятельности становится видно, насколько резко он отличался от других практиков советского кино 1910–1920-х годов. Там, где официальные студии видели в кино прежде всего инструмент агитации, фиксатор «правильных» образов революции и трудовых подвигов, Вертов стремился превратить кинодокумент в автономный способ познания реальности. Для него кино переставало быть иллюстрацией и становилось исследованием — и именно это стремление постепенно формировало разрыв между ним и большинством коллег по отрасли. В то время как Шуб выстраивала документальное повествование как историческую реконструкцию, опирающуюся на архивы и строгую логику факта, а Кулешов строил свою теорию на актерской выразительности и условности кадра, Вертов верил в возможность прямого, нечеловеческого взгляда камеры. Он противопоставлял «кино-глаз» человеческому зрению, которое, по его мнению, ограничено привычками, социальной обусловленностью, идеологией восприятия. Отсюда — его резкая неприязнь к игровому кино, к любой инсценировке, к актерской пластике, к репетиции. Он видел в этом не просто художественный прием, а подмену жизни симуляцией, которая противоречит задаче документалиста. Такая позиция раздражала современников: его называли догматиком, формалистом, эстетствующим экспериментатором, человеком, поставившим абстрактную теорию выше партийной целесообразности. Но именно этот конфликт — между художественным поиском и идеологическим запросом — стал движущей силой его новаторства. Работая в агитпоездах, монтируя первые выпуски «Кинонедели» и создавая «Киноправду», Вертов не только фиксировал события, но и развивал новый метод их организации. Он использовал хронику как материал для анализа общества, стремясь показать не внешнюю картину, а внутренние процессы жизни страны. Его «прыжок с крыши» — эпизод, который часто цитируют как пример художественной дерзости и изобретательности, — стал для него доказательством того, что камера способна давать человеку то, чего не видит глаз: не только эмоцию, но и структуру переживания, момент истины, происходящий внезапно и обычно ускользающий.

Схема произведения из манифеста Д. Вертова «Мы». 1922

Революция, которую совершил Вертов, была не теоретической декларацией, а системой конкретных приёмов, которые он последовательно внедрял в своих фильмах. Его ключевой посыл — освобождение кино от театра, актёра, декорации и литературного сюжета — требовал изобрести новую кинематографическую речь. Вертов создавал её практически «с нуля», и каждый его фильм служит каталогом технических и эстетических новшеств.

В «Кино-Правдах» (1922–1925) Вертов использует камеры, спрятанные в телеге, под пальто или устанавливает их на уровне земли, чтобы запечатлеть повседневность, не искажённую присутствием оператора. Так он снимает рынок, рабочих, уличные столкновения, людей в очередях. В «Кино-Правде» № 22 он заставляет оператора ложиться на рельсы, чтобы снять приближение трамвая — ракурс, который в 1922 году считался невозможным для «честной» хроники. Эти кадры ломали существующую норму «иллюстративной» документальности, превращая кино в наблюдение за реальностью в её процессе становления.

Вертова интересовал принцип «темп — достижение — спад», который он впервые формулирует в манифесте «Мы» (1922), а на практике реализует в «Кино-Правдах» и доводит до совершенства в «Человеке с киноаппаратом» (1929). Например, в «Кино-Правде» № 18 монтаж демонстрации устроен по музыкальной логике: сначала длинные планы шествия, затем ускорение — короткие склейки, флаги, лица, движение толпы, кульминационный кадр на вершине дуги — и спад.

Монтаж у Вертова становится не просто структурой фильма, а способом выявления социальной динамики.

Съёмка «машинным взглядом»: сверхракурсы, движение камеры, технический экстремизм

В «Человеке с киноаппаратом» оператор Михаил Кауфман выполняет трюки, не существовавшие в документалистике: — съёмка сверху с движущегося крана; — съёмка изнутри трамвая, автомобиля, лифта; — съёмка в момент включения заводских машин — прямо под маховиком; — экстремально крупные планы механики, снятые при опасной скорости.

Вертов утверждал, что камера видит «лучше» человеческого глаза. Эти приёмы буквально доказали это на экране.

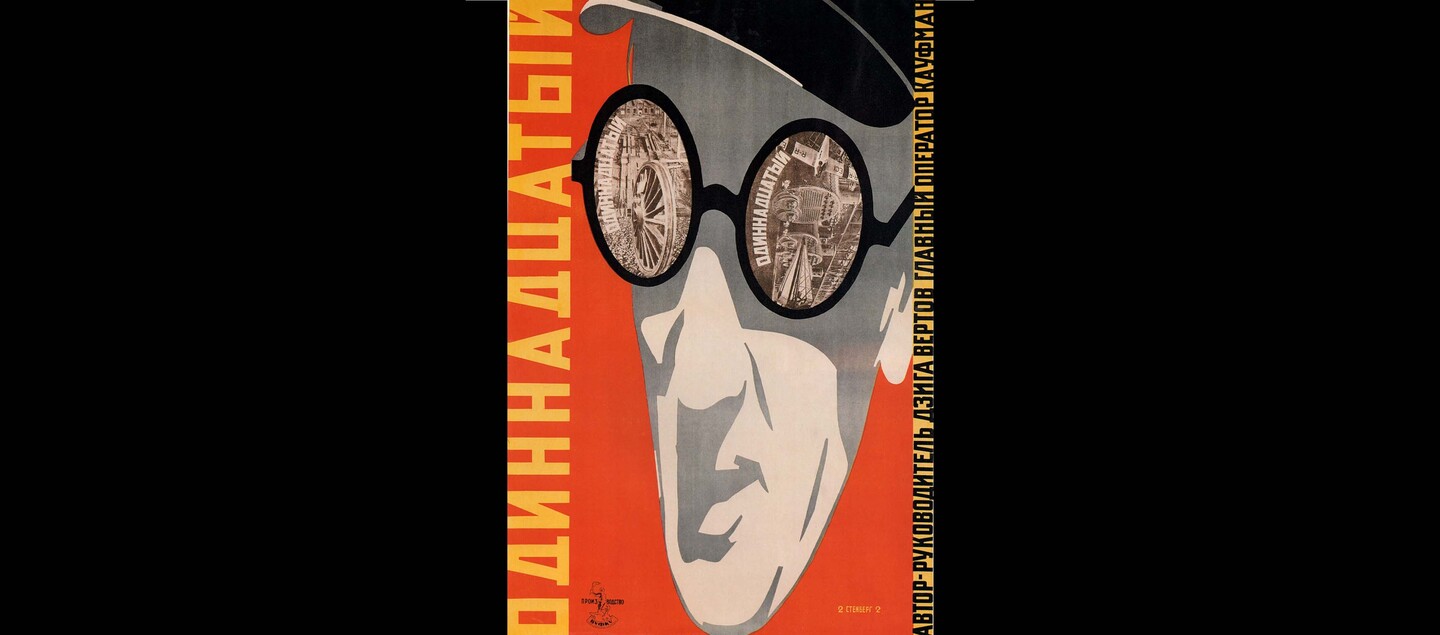

Постеры к фильмам Дзиги Вертова

К 1920-м годам это стремление вылилось в целостную концепцию «кино-правды». Вертов настаивал, что монтаж — это не украшение, а способ мышления. Он писал, что документальное кино начинается не со съемки, а с рождения идеи, с целенаправленного выбора тех связей, которые камера должна обнаружить в реальности. Так появлялись выпуски «Киноправды» и фильм «Жизнь врасплох», где отказ от актеров, от сценария и от постановки был не жестом авангарда ради авангарда, а попыткой приблизить кино к реальному ритму жизни. Он требовал от операторов не просто наблюдать, но быть быстрыми, внимательными, почти хищными. Камера должна была погружаться в жизнь, ловить ее «врасплох», не нарушая собственных законов. Именно через эту оптику следует смотреть на его отношения с современниками: многие считали его догматиком, но фактически он формировал новый тип документального режиссера — не летописца, а исследователя. Отсюда и конфликты: с «Совкино», с чиновниками, с критиками, которые обвиняли его в пренебрежении к «интересам пролетариата». Но в то же время международная среда быстро увидела в нем первопроходца. Его фильмы, в особенности «Человек с киноаппаратом», производили эффект взрыва — они показывали, что документальность может быть динамичной, музыкальной, построенной на ассоциациях, на движениях города, на новом восприятии ритма индустриальной эпохи. Недаром критики позже назвали эту картину «урбанистической симфонией». Эта симфоничность — одно из главных открытий Вертова, и оно стало основой для дальнейшего развития советской документалистики. Его работа со звуком в «Симфонии Донбасса» показала, что индустриальный шум может стать полноценным художественным материалом; недаром Чарли Чаплин писал ему восторженные письма, называя его музыку «одной из самых волнующих симфоний». Вертова интересовало не воспроизведение, а организация: индустриальный звук он превращал в выразительное средство, а документальный материал — в поэтику движения, контраста, человеческого жеста.

Однако парадокс его судьбы в том, что внутри СССР эти эксперименты оказались неудобными. Сталинская эпоха требовала понятных, четких, идеологически выверенных образов. Вертов, который не умел — и не хотел — подстраиваться под единственно допустимую модель документального фильма, стал сначала «неудобным», затем — «неуправляемым», а затем — почти невидимым в собственной стране. Запрет «Колыбельной», его фактическая изоляция, участие в хронике лишь фрагментарно, замалчивание его фильмов — все это показывает, насколько радикально его метод расходился с поздней советской моделью документального кино. И тем не менее именно этот метод определил развитие всей мировой документалистики. Французские киноведы 1960-х — от Россифа до Годаровских критиков — увидели в Вертове не маргинала, а основателя новой парадигмы. Его монтажные приемы, принцип «непостановочного кадра», ритмическая организация хроники, идея «кино-глаза» как способа расширить человеческое восприятие стали фундаментом для cinéma vérité и direct cinema. Даже музыканты — от Майкла Наймана до The Cinematic Orchestra — создавали новые саундтреки к его лентам, воспринимая их не как архив, а как живой материал. Влияние Вертова на советское документальное кино — это влияние не прямой школы и не институционального наследия, а влияния идеи. Он показал, что документальность может быть не вспомогательной, не второстепенной, не «служить» идеологии или художественному кино, а быть самостоятельным направлением искусства, развивающим собственный язык. Его желание «поймать жизнь врасплох», его стремление к подлинности, его вера в силу монтажа как в форму мышления сформировали представление о том, что документальная камера не описывает мир, а раскрывает его структуру.

.