Трагедия слияния аполлонического и дионосийского в фильме «Черный лебедь»

РУБРИКАТОР

1. Концепция 2. Тюрьма Аполлона 3. Зов Диониса 4. Битва и прорастание 5. Синтез и распад 6. Заключение

КОНЦЕПЦИЯ

Конфликт между порядком и хаосом, разумом и страстью всегда являлся одним из самых ключевых древних сюжетов в человеческой культуре. Его истоки мы находим ещё в древнегреческих мифах, но именно в работе Фридриха Ницше «Рождение трагедии» эта антиномия получила свою классическую философскую формулировку, где были введены понятия аполлонического и дионисийского начал — двух противоположных, но взаимодополняющих принципов, олицетворяемых богами Аполлоном и Дионисом, которые, по мнению философа, и составляют фундамент всего искусства и культуры.

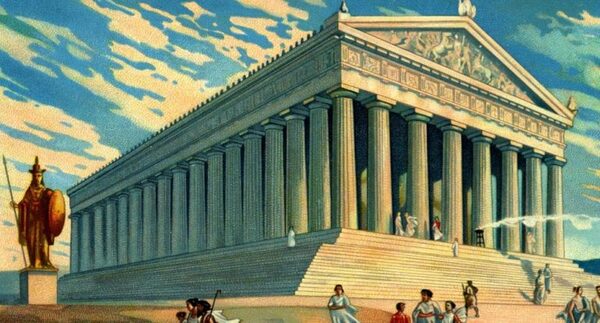

Аполлоническое начало — это стремление к порядку, ясности и гармонии. Оно проявляется в идеальных формах классического искусства, где всё симметрично и подчинено разуму. Это мир прекрасных иллюзий, который помогает человеку найти опору и защититься от хаоса жизни.

Храм Парфенон, Афины, Греция // Реконструкция западного фасада Парфенона. «The Antiquity of Athens», Джеймс Стюарт. Лондон, 1762

Дионисийское начало — это стихийность, хаос, экстаз и освобождение от всех правил. Для него характерны доминирование эмоций над разумом, чувственность и преодоление всех нормативных ограничений. Оно проявляется в опьяняющей музыке и танце, где человек теряет себя, сливаясь с миром. Это тёмная, но жизненная сила, через которую мы прикасаемся к подлинной правде бытия.

Вильям-Адольф Бугро. Детство Дионисия (Бахуса). 1884

«Внутри вас должен быть хаос, дабы возродить танцующую звезду» — Фридрих Ницше.

Несмотря на противоположность, аполлоническое и дионисийское начала существуют только во взаимном напряжении и дополняют друг друга: порядок осмысляется через хаос, а хаос познается через порядок. В искусстве это проявляется особенно ясно: творец постоянно балансирует между техникой и инстинктом, структурой и импульсом. В своём визуальном исследовании я рассматриваю эти силы как два начала, разрывающие художника изнутри. Их столкновение приводит не к победе одного из них, а к трагическому синтезу, который становится одновременно высшим достижением и актом саморазрушения.

Фильм Даррена Аронофски «Чёрный лебедь» является ярким воплощением этого противоречия в нашей современной культуре. История балерины Нины, разрывающейся между техническим совершенством и эмоциональной свободой, визуализирует извечный конфликт творческой личности. Кинематограф здесь выступает идеальной формой для демонстрации этой борьбы — через композицию кадра, цвет, свет и монтаж.

Исследование структурировано так, что каждый раздел посвящён определённому этапу трансформации главной героини: от полного контроля к хаосу и, наконец, к их слиянию.

Для своего визуального исследования я использовала философский труд Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» как теоретическую основу, а также статьи кинокритиков и искусствоведов, анализирующих язык кинематографа и творчество Аронофски.

Через визуальный ряд будет прослежено, как в фильме «Чёрный лебедь» визуальные средства, такие как цвет, свет, композиция и монтаж и тд, становятся метафорами внутреннего состояния героини. Визуальная составляющая исследования основывалась на кадрах из фильма: от холодных и стерильных сцен в её комнате до хаотичного и экстатического финального па-де-де.

В работе я подробно опишу, как режиссёр проводит Нину через путь от аполлонической тюрьмы к дионисийскому освобождению, и почему этот путь оказывается для неё одновременно и самым главным творческим актом, и трагической гибелью. Я хочу показать, что маска идеальной балерины в итоге поглотила саму девушку, а её подлинное «я» смогло проявиться лишь в момент творческого экстаза и умирания.

ТЮРЬМА АПОЛЛОНА

Комната Нины предстает перед зрителем как место, где время замерло. Розовые стены, аккуратно расставленные мягкие игрушки и безупречная чистота создают иллюзию искусственной, навязанной невинности. Хотя Нина уже взрослый человек, её окружение напоминает о детстве, словно мать пытается удержать её навсегда в роли маленькой девочки, лишённой самостоятельности и оторванной от собственного взрослеющего тела. Холодный свет и симметрия интерьера лишь подчёркивают оцепенение, превращая комнату в ловушку, замаскированную под уютное гнездо, где тотальный контроль скрывается под видом родительской заботы.

Мастерская матери, где все портреты изображают только Нину, демонстрирует ещё более жёсткую форму контроля. Мать предстает тюремщиком Аполлона, гипертрофированной силой, стремящейся сохранить Нину вечным ребенком в иллюзорном «прекрасном» мире, подавляя любое проявление взросления — дионисийского прорыва. Многократно повторяя на полотнах образ дочери, она буквально «заключает» дочь в рамки своего художественного восприятия.

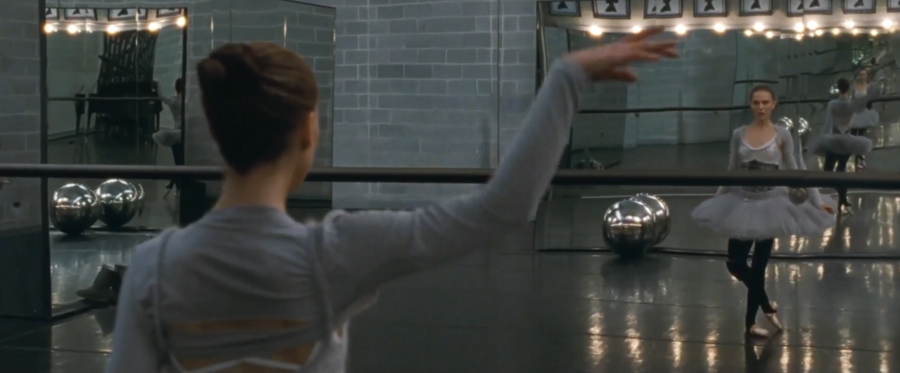

Балетный зал с его голубовато-белым стерильным освещением и безупречными линиями у станка — это продолжение той же строгой и бездушной атмосферы. Все в нем подчинено дисциплине: самое главное для присутствующих это идеально повторить заданное движение. Здесь тело становится инструментом, подчиненным железной дисциплине. Статичная камера и симметричные кадры создают ощущение застывшего времени, где каждое движение просчитано и лишено спонтанности.

Статичная камера и симметричная композиция создают ощущение застывшего совершенства, где нет места импровизации, где живое, изменчивое тело вынуждено подчиняться жёстким правилам в погоне за аполлоническим идеалом.

Нина конено же в этом мире — идеальная ученица, ведь все её движения выверены, а «белый лебедь» безупречен. Но в этом и заключается её ключевая проблема: ее техника идеальна, потому что она просто выполняет форму, не вкладывая в танец собственных чувств. Её внешнее совершенство — лишь маска, скрывающая внутреннюю несвободу и пустоту. Это воплощение аполлонического искусства в его наиболее безупречной, но безжизненной форме — красота без страсти, техника без души.

Крупные планы, снова и снова ловящие лицо Нины в рамке зеркала, наглядно показывают её самоотчуждение. Зеркало обычно является инструментом самопознания, но для неё оно превращается в инструмент жёсткого контроля: она смотрит на свое отражение как на объект, требующий постоянной проверки и коррекции. Тесный ракурс и композиция, где ее лицо заключено в рамку, подчеркивают ощущение заточения в строго очерченных границах.

Мягкие свитеры и пижамы, нежные и наивные оттенки, в которые облачена Нина вне сцены, являются визуальной метафорой защиты от взросления. Они скрывают тело, подавляя саму возможность сексуальности и спонтанного самовыражения.

ЗОВ ДИОНИСА

Далее упорядоченный мир Нины начинает разрушаться под натиском дионисийского начала, которое приходит к ней через разных персонажей и визуальные контрасты.

Главным проводником в этот новый мир становится Томас Леруа, выступающий в роли жреца Диониса. Визуальный контраст между его кабинетом с тёплым освещением и стерильным светом балетных залов становится наглядным воплощением столкновения двух начал. Здесь Томас требует от Нины спонтанности, а его внезапный поцелуй становится для героини шокирующим вторжением хаоса в её контролируемое существование.

Здесь звучат ключевые фразы: «отпусти себя», «удиви себя», «совершенство — не обязательно самоконтроль». Указывая на танец Лили, спонтанный, естественный и «без усилий», Томас демонстрирует Нине дионисийский идеал.

Лили — воплощение Диониса, спонтанности, свободы, телесности и конечно же раскрепощённости, она не боится своих желаний. Её танец, в отличие от танца Нины, полон жизни и страсти, даже если технически менее точен.

Нина видит в ней угрозу своему аполлоническому порядку и одновременно объект жгучего желания и зависти.

Слова Томаса о необходимости «соблазнять», а не подчиняться, ставят перед Ниной новую задачу — превратиться из бездушной статуи в источник желания. Также ключевым становится эпизод, где он дает ей задание «прикоснуться к себе». Неспособность выполнить его напрямую вытекает из гиперконтроля матери. Хотя внутренний прорыв не происходит, сама эта попытка впервые бросает вызов её подавленной телесности, обнажая глубокий внутренний раскол и подготавливая почву для будущего кризиса.

Появление дионисийского начала проявляется и в городской среде. В сцене в метро яркие граффити нарушают пастельную гармонию мира Нины, будто бы визуальный удар неподконтрольной энергии. Во время её паники камера начинает дрожать, а монтаж становится рваным, эти приёмы передают крушение её внутреннего контроля.

Искажения в отражениях вагона становятся первым зловещим признаком раскола личности, так, зеркала, когда-то фиксировавшие стабильный образ, теперь живут собственной жизнью.

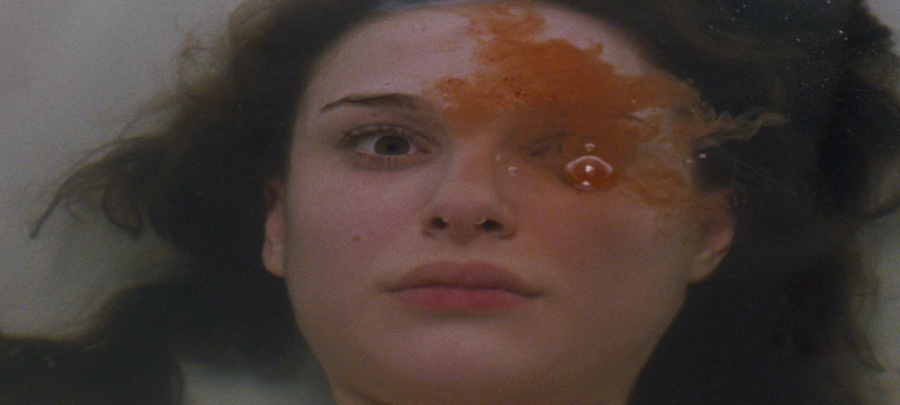

Тело Нины становится полем битвы этих двух начал. Кровоточащий палец в уборной и кровоточащая спина — это визуальные метафоры прорыва дионисийского хаоса через аполлоническую оболочку самоконтроля. Согласно Ницше, подавленное дионисийское начало всегда находит выход, часто принимая разрушительные формы.

Галлюцинации в ванной символизируют начало распада ясных аполлонических форм восприятия, где граница между «я» и «не-я» начинает стираться.

Сцена, где мать подстригает Нине ногти, чтобы та больше не расчесывала спину, является попыткой подавления дионисийского: она буквально «обрубает» признаки нервозности, пытаясь вернуть дочь в состояние «идеального ребёнка» — то есть сохранить аполлонический идеал.

Дионисийское начало пока пугает Нину, но уже неудержимо манит, доказывая ницшеанскую истину: подлинное творчество рождается лишь в союзе с дионисийским хаосом. Её прежний аполлонический мир рушится, уступая место чему-то тёмному, но живому — источнику настоящей страсти, без которой невозможно настоящее искусство.

БИТВА И ПРОРАСТАНИЕ

Далее дионисийское перестаёт быть внешней угрозой и начинает прорастать изнутри Нины, смешиваясь с её аполлонической оболочкой. Визуальный ряд становится хаотичным, нервным, насыщенным тёмными акцентами, и этот визуальный хаос уже не просто вторгается — он становится зеркалом её внутренней трансформации.

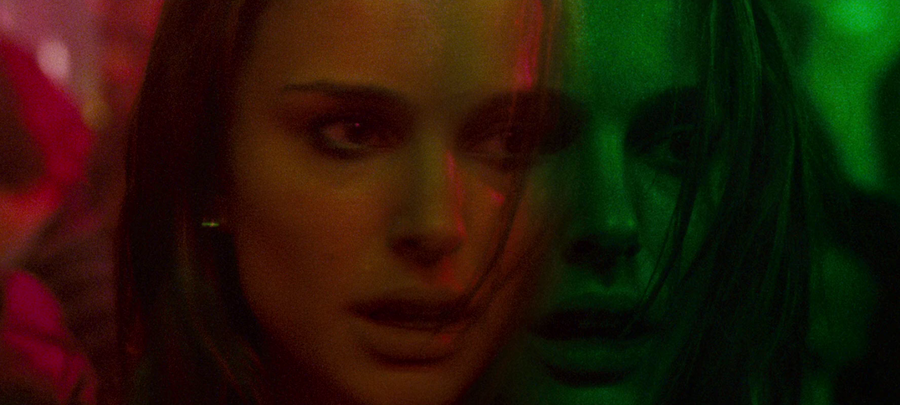

Этот этап начинает особенно ярко проявляться в сцене похода в клуб. Лили, одетая в чёрное, фактически ведёт Нину в пространство, которое само по себе напоминает дионисийское царство — тёплое, шумное, хаотичное, полностью противоположное стерильности балетной академии.

Нина надевает поверх своей белой майки чёрный топ Лили, как будто пропуская дионисийское на своё тело, позволяя ему временно перекрыть аполлоническую чистоту.

Выпитый коктейль, в котором она подозревает наркотик, становится ещё одним моментом добровольного смешения: она нарушает собственные правила, позволив себе раствориться в атмосфере неуправляемого удовольствия. В этот момент её поведение впервые выходит за пределы контроля, и камера становится более подвижной, рваной, словно синхронизируясь с её внутренней растерянностью и растущим хаосом.

Галлюцинации постепенно захватывают пространство, которое раньше принадлежало только Нине. Образ Лили преследует её то в коридорах театра, то в её собственной комнате, где граница между реальностью и видением становится опасно тонкой.

Кульминацией становится эпизод в мастерской матери, где портреты Нины начинают искажаться, превращаясь в гротескные гримасы. Это свидетельствует о том, что дионисийское начало проникло уже в самое сердце её идентичности — туда, где формировался аполлонический порядок её мира. Так, комната, предназначавшаяся для сохранения её образа, неожиданно становится местом его распада.

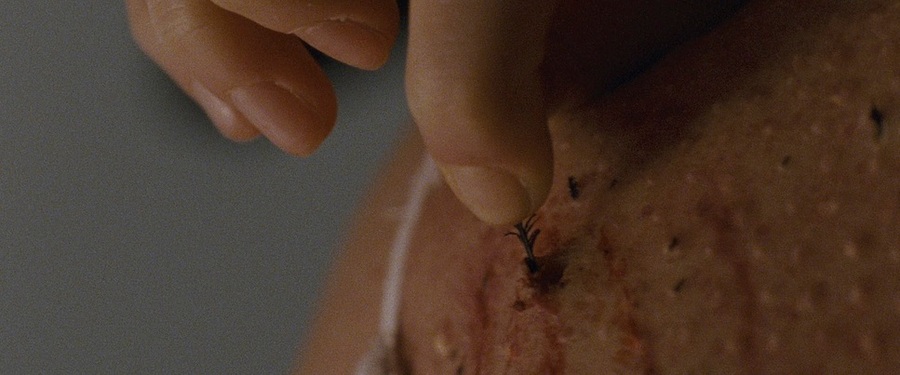

Чем сильнее Нина пытается подавить хаос, тем активнее тело выдаёт его наружу, так, в одной из сцен она в ужасе выдёргивает перо из своей кожи. Дионисийская трансформация перестаёт быть лишь образным предчувствием: она становится частью ее плотью.

По мере развития сюжета пастельная гамма фильма начинают постепенно «загрязняться». В одежде Нины появляются тёмные цвета, а в кадре — глубокие тени и тревожные красные акценты. Мир, который раньше был ровным и мягким, приобретает резкость, насыщенность, двусмысленность.

Кульминацией становится сцена перед премьерой, где Нина захлопывает дверь перед матерью, травмируя её руку, и в ярости выбрасывает детские игрушки. Она сознательно разрушает аполлонический мир детства, чтобы обрести новую, самостоятельную личность.

Зеркала, бывшие инструменты контроля, теперь отражают распад личности Нины. Искаженное лицо глюки в зеркале дает нам понять, что её целостное «Я» больше не существует, и теперь вместо одного отражения она видит множество версий себя: одержимую балерину, черного лебедя, испуганную девочку.

Визуальный хаос зеркалирует внутренний мир героини: дрожание камеры, рваный монтаж и резкие световые контрасты лишают зрителя опоры, стирая грань между реальностью и безумием. Теперь Нина больше не жертва, а активный участник этой трансформации. Она вступает в диалог с дионисийским началом, даже ценой саморазрушения. Так, два начала сливаются в пугающий синтез, где невозможно отделить искусство от безумия, а контроль — от одержимости.

СИНТЕЗ И РАСПАД

Финальная сцена становится визуальным воплощением трагического синтеза, к которому стремилось всё развитие Нины. Аполлоническое и дионисийское начала здесь не противостоят друг другу, а сплавляются в нерасторжимое целое, порождая тем самым феномен трагического искусства.

Уже в первых кадрах финала возникает мощный контраст: Белый лебедь, залитый ослепительным светом, демонстрирует безупречную аполлоническую форму, но её лицо искажено гримасой боли и предельного напряжения. Этот образ показывает последнюю грань контроля, момент, когда совершенная форма готова треснуть, обнажая бушующий внутри хаос. Падение Белого лебедя становится началом внутреннего разрыва.

В гримёрной Нина сталкивается с Лили, которая собирается выйти в роли Чёрного лебедя. Но разбитое зеркало отражает совсем другой образ: когда Нина наносит удар осколком, она видит, что перед ней стоит не соперница, а она сама. Это ключевой визуальный момент: галлюцинация фиксирует окончательное исчезновение различия между «я» и «другой». Дионисийское начало, долгое время воплощённое в фигуре Лили, полностью перемещается внутрь Нины, превращаясь в неотделимую часть её существа.

Выход Нины в роли Чёрного лебедя — кульминация её трагического преображения. Её движения становятся стихийными и раскрепощёнными, она наконец освобождается от балетной строгости. Стремительный монтаж, контрастный свет и почти нечеловеческая пластика показывают полное слияние с образом.

В этом моменте достигается ницшеанский синтез: аполлоническая форма балета наполняется дионисийской страстью и безумием. Аполлон сохраняет структуру, а Дионис вдыхает в неё подлинную жизнь, рождая высшее искусство.

Тело Нины преображается окончательно: в рваных вспышках монтажа сквозь кожу прорастают чёрные перья, а её тень обретает крылья. Дионисийская стихия разрывает человеческую форму героини, превращая танцовщицу в мифологическое существо. Эти стремительные кадры показывают, что превращение не метафорично, а физически ощутимо, болезненно и необратимо.

В финале, когда Нина снова появляется в образе Белого лебедя, её белая пачка уже испачкана алой кровью. Это символическое доказательство синтеза: чистота и разрушение сосуществуют в одном кадре, в одном теле.

Белый луч света, в котором она лежит, превращается в посмертный нимб, а её голос — тихий, но твёрдый — произносит финальные слова: «Я почувствовала это… было совершенство». Эта фраза не выражает триумфа, но фиксирует завершённость, катарсис, осознание того, что цель достигнута ценой собственного существования.

«Я почувствовала это… было совершенство»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фильм Даррена Аронофски «Чёрный лебедь» становится совершенным воплощением ницшеанской дихотомии аполлонического и дионисийского начал. Через тщательно выстроенную систему визуальных образов, от холодной цветовой гаммы и симметричных кадров до хаотичного монтажа и телесных метаморфоз, режиссёр проводит зрителя через все этапы трагического преображения художника.

Путь Нины выстраивается как движение от тотального контроля к разрушительному, но освобождающему слиянию с собственным бессознательным. Мир Аполлона — светлый, стерильный, предсказуемый — постепенно уступает место дионисийскому хаосу, который сначала пугает, затем разрушает, а в финале становится единственным способом достичь совершенства. Нина приходит к роли, которую не может просто исполнить, тогда она должна ею стать. И когда она достигает этого единства формы и экстаза, искусство поднимается на высоту трагического, но сама она оказывается поглощена созданным образом.

Совершенство возможно, но его цена — саморазрушение. В этом противоречии и рождается трагическая красота её последнего танца.

Фридрих Ницше, Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм / [Электронный ресурс] // Сто лучших книг всех времен, URL: https://www.100bestbooks.ru/files/Nietzsche_Rozhdenie_tragedii_ili_Ellinstvo_i_pessimizm.pdf (дата обращения 15.11.25)

https://mnogo-smysla.ru/smysl-filma/smysl-filma-chernyj-lebed/ (дата обращения 17.11.25)

https://www.b17.ru/article/546192/ (дата обращения 17.11.25)

https://2-antichniy-mir.archisto.info/images/tom-2-131-ris-69.jpg (дата обращения 16.11.25)

https://2-antichniy-mir.archisto.info/dr-grecya-afiny-akropol-7.html (дата обращения 16.11.25)

https://www.varvar.ru/arhiv/slovo/parthenon.html (дата обращения 16.11.25)

https://mify.org/picture/bouguereau/la_jeunesse_de_bacchus.shtml (дата обращения 17.11.25)

https://shotdeck.com/browse/stills#/movie/218%7EBlack+Swan (дата обращения 17.11.25)

https://www.kinonews.ru/shots_43231_all/ (дата обращения 17.11.25)

https://ru.kinorium.com/406681/gallery/?photo=1255498 (дата обращения 17.11.25)

https://www.filmpro.ru/movies/9150/shot (дата обращения 18.11.25)

https://www.screencapsmovie.com/2023/08/black-swan.html?m=1 (дата обращения 18.11.25)

https://www.film.ru/movies/chernyy-lebed-0/frames (дата обращения 18.11.25)

https://film-grab.com/2012/12/22/black-swan/# (дата обращения 19.11.25)