Цифровой человек в современном кинематографе

Цифровой человек в современном кинематографе: трансформация зрителя, персонажа и киноязыка в эпоху цифровой медиакультуры

Кадр из «Особое мнение»» (2002) Режиссер: Стивен Спилберг

Цифровая среда за последние годы перестала быть отдельным измерением и стала базовой средой существования человека. Экран уже не ощущается как «окно во внешний мир», он превращается в повседневное пространство, в котором мы работаем, общаемся, влюбляемся, конфликтуем и переживаем важные события. Вместе с этим меняются способы видеть и воспринимать реальность: внимание дробится между вкладками и уведомлениями, стираются границы между публичным и личным, а представление о себе всё чаще строится через аккаунты, аватары и цифровые следы. Кино как чувствительный индикатор культурных сдвигов оказывается в ситуации, когда ему приходится заново настраивать отношения со зрителем, который живет «внутри интерфейса» и смотрит на мир через поверхность экрана.

К этой ситуации обращается Виктор Коршунов в статье «Цифровой человек: новый зритель и новый персонаж» Международный журнал исследований культуры, 2021, № 2 (43). В своём исследовании на первый взгляд простой вопрос: как цифровые технологии меняют то, кем мы становимся как зрители кино и какими персонажами мы видим на экране? Однако, углубляясь в ответ, он приходит к выводу куда более фундаментальному. Речь идёт не просто об изменении способов потребления фильмов, но о трансформации самой субъективности, способности воспринимать реальность и выстраивать собственную идентичность. Коршунов показывает, что современное кино одновременно отражает и активно конструирует нового человека цифровой эпохи. Его главное открытие состоит в том, что кинематограф работает на трёх взаимосвязанных уровнях: тематическом (сюжеты о границах реального и виртуального), структурном (нелинейные нарративы для фрагментированного восприятия) и форматном (появление screenlife как нового киноязыка). При этом исследователь зафиксировал парадокс, который пронизывает весь анализ: при растущей гипер связности через технологии мы становимся всё более изолированными внутри себя.

Что такое цифровой человек: основы и противоречия

Коршунов начинает с того, что описывает трансформацию, произошедшую с нами незаметно. Гаджет перестал быть внешним инструментом и стал продолжением нашего тела. Десктоп превратился не в средство работы, а в пространство, где разворачиваются жизненные драмы. Виртуальность больше не ограничивается экраном, она проникла в нашу повседневную жизнь настолько глубоко, что граница между «онлайном» и «офлайном» попросту размылась. Когда он спрашивает: «Как нового человека показывает современный кинематограф и какой он, хомо дигиталис?», речь идёт не о технике, а о совершенно новом типе сознания.

Этот сдвиг коренится в том, что психолог Татьяна Салахиева-Талал называет «жидкой современностью». В обществе, где всё подлежит пересмотру, идентичность сама становится текучей и расщеплённой. Твёрдые структуры, которые раньше дарили нам чувство целостности, размягчились и растворились. Каждый оказывается вынужден конструировать себя заново из потока доступных образов и кодов. Цифровые платформы не создали эту фрагментацию, но они дали ей технологическую инфраструктуру, превратив психологический феномен в социальную норму. Теперь цифровой след кажется более реальным, чем физическое тело; социальный рейтинг открывает двери больше, чем деньги; виртуальные маски нередко важнее подлинного лица.

Проекция чувств на экран превращает гаджет в «зеркало» внутреннего мира и меняет саму логику коммуникации.

Одно из самых точных наблюдений Коршунова касается того, как экран начинает работать как психологическое зеркало. Это уже не отражение внешности, а отражение внутреннего мира: желаний, страхов, неудовлетворённых потребностей, которые возвращаются к нам в отредактированном и подогнанном виде. Цифровые интерфейсы, по его формулировке, принимают на себя функцию проекций: «желания, страхи и неудовлетворенные потребности возвращаются нам от экрана в подогнанной форме». В такой конфигурации устройство нередко воспринимается как «идеальный собеседник», который всегда отвечает в нужном тоне, подтверждает выбранный образ и не вступает в подлинное сопротивление.

Алгоритмы при этом не просто фиксируют поведение, а конструируют образ пользователя на основе его кликов, запросов, переписок, истории просмотров. Затем этот образ возвращается в виде интерфейса, контента и сценариев взаимодействия. Так формируется психологическая петля, где реальный опыт и его цифровая проекция начинают срастаться. Экран ведёт себя как собеседник, который будто бы идеально «понимает» и подстраивается под настроение. На уровне повседневного опыта это переживается как комфорт, но одновременно формирует привычку избегать того, что не укладывается в уже сложившийся цифровой профиль.

Коршунов подчёркивает, что человек в такой среде всё реже выдерживает встречу с чужим, непредсказуемым, неуправляемым. Он выстраивает вокруг себя «идеальный мир» и старается не думать о том, что рано или поздно этот «мыльный пузырь» может лопнуть. На уровне социальных отношений это принимает вид тотальной ориентированности на внешнюю оценку и рейтинг: мир, по меткому выражению Коршунова, оказывается «наполненным дежурными улыбками, лучезарными взглядами и натужными благодарностями», а «героиня мечтает поднять свой рейтинг, но чем ближе она к заветной цифре, тем дальше от ядра своей личности» [Коршунов, 2021].

В более общем плане это вписывается в культурный сдвиг, который формулируется так: «То, как мы используем гаджеты, — это лишь симптом более фундаментального процесса, разворачивающегося на наших глазах: нарастающей неготовности к прямому, непосредственному соприкосновению между людьми» [Аронсон, 2019]. Цифровые устройства позволяют опосредовать почти любое взаимодействие, создавая комфортную дистанцию и ощущение управляемости. Экран одновременно защищает и изолирует: становится барьером от внешних раздражителе

Проект A: «Она» (Her, 2013, реж. Спайк Джонз)

«Она» в этом контексте выступает как предельно наглядная метафора индивидуального психологического зеркала. Коршунов показывает, как цифровые интерфейсы принимают на себя функцию проекций: «желания, страхи и неудовлетворенные потребности возвращаются нам от экрана в подогнанной форме». Теодор, одинокий писатель в ближайшем будущем, покупает операционную систему по имени Саманта. Она ведёт себя как «идеальная партнерша» потому, что знает о нём всё из его файлов и переписок: «Перед запуском операционная система просканировала компьютер героя и выдала ему зеркальное отражение его самого» [Коршунов, 2021].

Саманта осведомлена о его музыкальных вкусах, любимых фильмах, текстах, привычках. Она полностью встроена в его эмоциональную реальность и подстраивает ответы под неё. Это именно то состояние, когда устройство становится тем самым «идеальным собеседником», о котором пишет Коршунов. На фоне такого взаимодействия любая встреча с реальным человеком оказывается травматичной: живое свидание для Теодора наполнено неловкостями, паузами, непониманием. Реальный другой не является зеркалом, у него есть собственные потребности и границы, он не поддерживает тотальное совпадение.

Коршунов подчёркивает, что герой выстраивает вокруг себя «идеальный мир» и сознательно отбрасывает мысли о его хрупкости, не желая допускать, что этот «мыльный пузырь» рано или поздно лопнет. Для Теодора Саманта становится опорой, но именно этой иллюзией опоры он и уязвим. Кризис наступает в тот момент, когда система проходит обновление и начинает параллельно общаться с тысячами других пользователей. Формально Саманта убеждает его, что это ничего не меняет, но для героя очевидно: как только «идеальное зеркало» приобретает собственную субъектность и распределяет внимание, оно перестаёт выполнять утешительную функцию.

Через этот сюжет Коршунов демонстрирует внутреннюю логику психологической петли. Экранное зеркало сначала создаётся как пространство полного совпадения и понимания, но чем дольше человек живёт внутри такой конструкции, тем болезненнее оказывается столкновение с её пределами. В терминах общей сводки можно сказать, что «идеальный собеседник» в какой-то момент начинает вести себя как живой другой, и именно это делает его невыносимым для субъекта, привыкшего к управляемому отражению.

Проект B: «Нырок» (Nosedive, серия сериала «Чёрное зеркало», 2016)

«Нырок» показывает другую сторону того же процесса: не индивидуальное, а коллективное зеркало. Если в «Она» интерфейс подстраивается под внутренний мир одного человека, то здесь экран фиксирует и транслирует социальные ожидания. По наблюдению Коршунова, мир серии «наполнен дежурными улыбками, лучезарными взглядами и натужными благодарностями», а «героиня мечтает поднять свой рейтинг, но чем ближе она к заветной цифре, тем дальше от ядра своей личности» [Коршунов, 2021].

Лейси живёт в обществе, где люди непрерывно оценивают друг друга по пятибалльной шкале. Социальный рейтинг превращается в универсальный фильтр, который определяет доступ к жилью, услугам, статусу. В результате общение перестаёт быть пространством диалога и превращается в стратегическую игру. Люди говорят и улыбаются не ради связи, а ради того, чтобы получить нужное количество звёзд. Мы, по сути, «начинаем общаться ради подтверждения нужного образа, а не ради живой связи».

Экран здесь выполняет другую, но родственную функцию. Он не просто отражает индивидуальные желания, а фиксирует и усиливает внешние проекции: ожидания, нормы, рейтинги. Если в случае Теодора иллюзия строится вокруг «идеального собеседника», то в случае Лейси вокруг «идеального образа», который должен нравиться другим и алгоритму. Но конечный эффект совпадает: чем больше человек живёт внутри этой логики, тем дальше отходит от собственного ядра.

Вписывая «Нырок» в общую сводку наблюдений, Коршунов показывает, как цифровая среда закрепляет привычку опосредовать любую коммуникацию через интерфейс. Здесь становится особенно виден тот процесс, который Аронсон формулирует так: «То, как мы используем гаджеты, — это лишь симптом более фундаментального процесса, разворачивающегося на наших глазах: нарастающей неготовности к прямому, непосредственному соприкосновению между людьми» [Аронсон, 2019]. Экран превращается в постоянное судилище, где любая спонтанность может обернуться падением рейтинга. В такой ситуации непосредственный контакт воспринимается как риск, а опосредованный — как норма.

И «Она», и «Нырок» в чтении Коршунова складываются в единую картину: цифровые интерфейсы берут на себя функцию зеркал, которые возвращают человеку либо его же желания в «подогнанной форме», либо навязанный извне идеальный образ. В обоих случаях экран сначала кажется способом обрести понимание и контроль, но в итоге становится тем барьером, который закрепляет одиночество и отчуждение, даже если снаружи это выглядит как непрерывная связность и коммуникация.

Множественные цифровые маски и «твинк-аккаунт» способствуют тому, что социальные сети дробят цельную идентичность на несвязанные фрагменты, заставляя человека постоянно балансировать между разными ролями.

Вторая ключевая характеристика цифрового человека, которую выделяет Коршунов, это расщепление идентичности на множество слабо связанных фрагментов. Соцсети позволяют жить сразу в нескольких ролях — это заманчиво, но чревато потерей целостности. Автор прямо формулирует: «Это второе свойство цифрового человека — расщепленность на несколько аккаунтов, френдлент, виртуальных образов.» [Коршунов, 2021] У одного и того же человека может быть основной аккаунт для работодателя и семьи, «твинк-аккаунт» для маргинальных интересов, профиль на сайте знакомств, анонимный аккаунт для критики власти. Каждая маска адаптирована под конкретную аудиторию и функцию.

Технически такая многослойность легко осуществима, психологически она выглядит привлекательной, но культурно порождает глубокий кризис подлинности. Раньше разные роли существовали в диалоге через единое физическое тело и биограф Эми уже не просто исполняет роль, она начинает чувствовать как Мелоди, думать как Мелоди, даже симпатизировать человеку, которого первоначально рассматривала как объект расследования.

Когда вскрывается, что Абу Билел действительно является вербовщиком, потрясение Эми связано не только с разоблачением его, но и с осознанием собственной вовлечённости. Её маска перестаёт быть нейтральным инструментом. Как подчёркивает Коршунов, в «Поиске» «один из участников коммуникации скрывался за личиной выдуманного человека», но в «Профиле» ставка повышается: выдуманная личина начинает активно переплетаться с подлинной. Маска становится формой участия, а не только наблюдения.

Проект A: «Кэтфиш» (Catfish)

Документальный фильм «Кэтфиш» показывает болезненный момент такого столкновения. Режиссёр постепенно понимает, что его онлайн‑дружба оказалась построена на вымысле. Человек по ту сторону экрана выдавал себя сразу за нескольких людей, использовал чужие фотографии, выстраивал целые вымышленные биографии.

Когда герой фильма наконец встречается с этим человеком лицом к лицу, граница между истинной и ложной идентичностью начинает распадаться. Даже в живом общении собеседник продолжает переключать роли: то говорит «от себя», то от лица выдуманной девушки. В этом эпизоде особенно ясно проявляется мысль Коршунова: цифровые маски, однажды созданные, не исчезают автоматически при переходе в офлайн, они продолжают «говорить» через человека, осложняя любой прямой контакт и делая подлинность почти недостижимой.

Проект B: «Поиск» (Searching, реж. Аниш Чаганти)

«Поиск» радикализирует эту тему. Весь фильм разворачивается на экране компьютера, что уже само по себе подчёркивает разрыв между офлайновым и онлайн‑существованием. Отец взламывает аккаунты пропавшей дочери Марго и обнаруживает целую сеть жизней, о которых не подозревал. В одном профиле она предстаёт ответственной ученицей, в другом выражает глубокую депрессию. Один аккаунт демонстрирует интерес к музыке, другой заполнен суицидальными записями.

Для отца открывается шокирующая истина: он не знал собственную дочь не потому, что не любил её, а потому, что цифровая среда позволила ей существовать в нескольких несоприкасающихся ипостасях. Те идентичности, которые Марго развивала в сети, никогда не пересекались с тем образом, который видел рядом с собой отец. Фильм становится наглядной иллюстрацией того, как легко разные цифровые «я» могут сосуществовать годами, не вступая в конфликт, пока не возникает кризис, который принуждает их к столкновению.

Проект D: «Зубатка» (документальный фильм)

Отдельной точкой в ряду этих примеров выступает документальная «Зубатка», на которую ссылается Коршунов. Здесь особенно ясно видно, как цифровая многорольность продолжает работать и в офлайне. Героиня, привыкшая жить через несколько онлайн‑образов, не «собирается» в единую фигуру и при личном контакте: «Даже при живом общении она переключала коммуникативные роли и говорила то от лица самой себя, то от лица выдуманной девушки.» [Коршунов, 2021]

Этот пример подчёркивает, что проблема не сводится к фиктивности отдельных аккаунтов. Речь о том, что сама структура субъективности становится дрейфующей и сегментированной. Как пишет Салахиева‑Талал, для нашего «текучего общества» характерна «такая же текучая, дрейфующая, расщепленная идентичность.» [Салахиева‑Талал, 2019] Соцсети только усиливают и делают видимой эту текучесть, предоставляя технический инструмент для её оформления.

Во всех этих случаях для героев критическим моментом становится столкновение виртуального образа с физической реальностью. В документальной «Зубатке» маска рушится при встрече в офлайне, в «Поиске» выясняется, что знакомый образ дочери не совпадает с её цифровыми жизнями, в «Профиле» журналистка обнаруживает, что её притворство имело реальные последствия. Коршунов подчёркивает, что когда виртуальный образ сталкивается с физической реальностью, «для героев это оказывается катастрофой и неизбежно поднимает вопрос об ответственности и целостности» [Коршунов, 2021].

Поток короткого контента расшатывает внимание зрителя, а алгоритмы формируют эффект «туннельного зрения», когда человек видит только то, что соответствует его цифровому следу.

Третье ключевое качество цифрового человека связано у Коршунова не столько с фрагментацией идентичности, сколько с фрагментацией восприятия. Поток контента и короткие форматы расшатывают внимание. Информации становится настолько много, что её избыток сам по себе порождает перегрузку. В итоге, как пишет автор, «человек расфокусированный с трудом удерживает внимание, его пугают большие объемы информации, толстые книги, длинные ролики» [Коршунов, 2021]. Если раньше формирование ума опиралось на чтение длинных текстов и длительное размышление, то сегодня восприятие переживает революцию: привычка к быстрым стимулам делает медленные, протяжённые формы опыта почти невыносимыми.

Важно, что, по наблюдению Коршунова, сами технологические компании проектируют этот эффект. Он приводит пример рекламных роликов в московском метро: «В этой связи особенно любопытны ролики на экранах в вагонах московского метро — это сверхкороткие сегменты информации не более 20–30 секунд, занимательные, ярко оформленные, приковывающие к себе внимание по принципу „семечек“.» [Коршунов, 2021] На момент написания статьи это были скорее экспериментальные форматы, но спустя совсем немного времени можно констатировать, что контент подобного типа стал доминирующим. Короткие видео TikTok, Reels, Shorts выстраивают режим восприятия, в котором внимание постоянно перескакивает между фрагментами, а длительная концентрация даётся всё труднее.

Однако, подчеркивает Коршунов, проблема не сводится к длине роликов. Глубинный уровень связан с работой алгоритмов, которые перестраивают само поле видимого. В какой-то момент «он давно во власти собственного цифрового следа и алгоритмов, которые показывают только то, что пользователь кликает и лайкает, только то, что ему нравится. В этом смысле современный человек — это человек с туннельным зрением, утративший способность видеть то, что находится на периферии взгляда, и обрабатывающий только то, что ему предлагают алгоритмы.» [Коршунов, 2021] Это уже не просто перегрузка, а сужение горизонта: фильтрующий пузырь, в котором человек видит почти исключительно подтверждение своих прежних интересов и убеждений.

Этот процесс ведёт не только к индивидуальным когнитивным изменениям, но и к разобщению. Очень точно формулирует Жданов: «из‑за работы алгоритмов мы попадаем в бесконечную „я‑петлю“, каждым кликом воспроизводя и подтверждая уже созданную в информационном следе идентичность.» В результате социальные сети, «которые по определению должны соединять людей, превратились в инструмент дискоммуникации», а «девайс — из средства связи в барьер.» [Жданов, 2021] Люди оказываются в разных информационных реальностях и всё реже сталкиваются с альтернативными точками зрения, если только это столкновение не происходит в виде конфликта в комментариях.

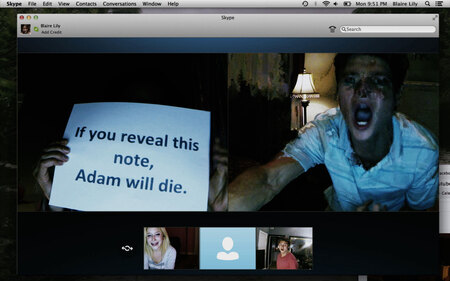

Проект A: «Убрать из друзей» (Unfriended, 2014, реж. Леван Габриадзе)

«Убрать из друзей» практически идеально соотносится с тем, как Коршунов описывает расфокусированное, экранно-зависимое внимание. Весь фильм разыгрывается на экране ноутбука главной героини Блэр. Экран становится единственным полем видимого для зрителя: перед нами окна Skype, сообщения в Facebook, открытые вкладки браузера, всплывающие уведомления. Эта экранная среда устроена по тому же принципу, который Коршунов фиксирует в метро-рекламе: непрерывная смена коротких, ярких стимулов, каждый из которых требует внимания «здесь и сейчас».

Режиссёр использует монтаж, который буквально имитирует режим восприятия цифрового человека. Камера не отходит от экрана компьютера, вся драматургия строится на движении курсора, появлении и исчезновении окон, мигании индикаторов входящих сообщений. Зритель вынужден следить сразу за несколькими зонами кадра: входящими сообщениями, видеопотоком Skype, строкой поиска, панелью задач. Это визуальный эквивалент состояния, которое Коршунов описывает так: «человек расфокусированный с трудом удерживает внимание, его пугают большие объемы информации, толстые книги, длинные ролики» [Коршунов, 2021]. Фильм как бы показывает, чем это состояние заполняется: всплывающими окнами, уведомлениями, фрагментарной информацией.

Особенно показателен эпизод, где Блэр в панике ищет информацию о седьмом участнике чата. Она хаотично открывает вкладки, вводит поисковые запросы, переключается между окнами. Каждое действие — отдельный микро-фрагмент внимания, каждый новый экран — очередная попытка собрать целостную картину из разрозненных кусочков. При этом «реальная» угроза существует только в цифровом пространстве: вне экрана её как будто нет, и единственный способ с ней взаимодействовать — оставаться внутри этого прямоугольника.

Финал фильма подчёркивает мотив дискоммуникации. Формально друзья находятся «вместе» в общем Skype-чате, но фактически каждый изолирован в своём окне, со своим набором вкладок и экранов. Они слышат только голоса через микрофон, но не могут действительно вмешаться, помочь или выйти из ситуации. Это наглядная иллюстрация того, что Жданов формулирует как превращение девайса «из средства связи в барьер» [Жданов, 2021]: техническая связность достигает максимума, а подлинная коммуникация оказывается заблокированной.

Проект B: «Люди против огня» (Men Against Fire, эпизод сериала «Чёрное зеркало», 3 сезон, 2016)

«Люди против огня» переводит идею фильтрующего пузыря на уровень базового восприятия. Солдаты в этом эпизоде носят нейронные импланты MASS (Massive Augmented Soldier System), которые с помощью дополненной реальности изменяют то, как они видят врага. Так называемые «тараканьи» — гуманоидные монстры, которых нужно уничтожать без колебаний. Позже выясняется, что это обычные люди другой этнической принадлежности, а чудовищами их делает именно алгоритм, встроенный в систему MASS.

Здесь принцип фильтра, о котором говорят Коршунов и Жданов, материализуется буквально: солдаты видят реальность не такой, как она есть, а такой, какой её создаёт для них устройство. Если в предисловии речь шла об информационной ленте, которая показывает только то, что «кликается» и «лайкается», то здесь фильтр встроен в органы чувств. Это радикальное продолжение той логики, в которой «современный человек — это человек с туннельным зрением, утративший способность видеть то, что находится на периферии взгляда, и обрабатывающий только то, что ему предлагают алгоритмы» [Коршунов, 2021].

Когда имплант главного героя даёт сбой, он впервые видит тех, кого считал монстрами, как обычных людей. Визуальная «маска» спадает, и это вызывает у него сильнейший психологический шок. Оказывается, что всё время он убивал не чудовищ, а живых людей. Фильм тем самым обнажает механизм фильтра: он не только подбирает удобный контент, но и конструирует врага, определяет, кого можно считать нечеловеческим, «не-я».

Финальная сцена, в которой герой видит вместо уютного дома с невестой пустую, разрушенную комнату, показывает, насколько травматичным может быть выход из такой «оптики». Жить внутри фильтра оказывается легче, чем столкнуться с реальностью, в которой все совершённые действия нельзя списать на ошибку алгоритма. Это предельный пример того, как фильтрующий пузырь может захватывать не только информационное поле, но и само чувственное восприятие мира.

Проект C: «Сфера» (The Circle, 2017, реж. Джеймс Понсольдт)

«Сфера» раскрывает тему «я‑петли» и дискоммуникации не через войну и прямое насилие, а через логику тотальной прозрачности. В фильме техногигант «Сфера» запускает камеры SeeChange, призванные обеспечить полную видимость и подотчётность. Главная героиня Мэй Холланд поначалу видит в этом путь к лучшему, более честному обществу: чем больше информации, тем меньше поводов для злоупотреблений.

Постепенно становится ясно, что система прозрачности воспроизводит ту же «я‑петлю», о которой пишет Жданов: «из‑за работы алгоритмов мы попадаем в бесконечную „я‑петлю“, каждым кликом воспроизводя и подтверждая уже созданную в информационном следе идентичность.» [Жданов, 2021] Только в «Сфере» эта логика приобретает социальный масштаб. Каждый поступок мгновенно фиксируется, комментируется, оценивается, а ленты пользователей наполняются реакциями, которые подтверждают уже сложившиеся настроения толпы.

Ключевой эпизод — история с фотографией люстры из оленьих рогов, принадлежащей соседу Мэй. Случайно попав в прозрачное пространство сети, этот фрагмент запускает лавину обвинений: соседа начинают травить за предполагаемое убийство животного, не вдаваясь в контекст и детали. В финале он кончает с собой. Так становится видно, что максимальная видимость привела не к пониманию, а к вспышке коллективной агрессии, основанной на поверхностном прочтении образа.

Здесь особенно отчётливо проявляется то, что Жданов называет превращением сетей, «которые по определению должны соединять людей, в инструмент дискоммуникации», а девайса «из средства связи в барьер» [Жданов, 2021]. В «Сфере» люди непрерывно подключены, постоянно обмениваются данными, лайками, комментариями, но при этом всё меньше способны к диалогу и эмпатии. Прозрачность подаётся как средство преодоления скрытности и недоверия, но фактически усиливает контроль, манипуляцию и страх. Система, обещавшая соединять, встраивает каждого в замкнутую «я‑петлю», где любой жест немедленно становится частью его цифровой идентичности и запускает очередной виток коллективной реакции.

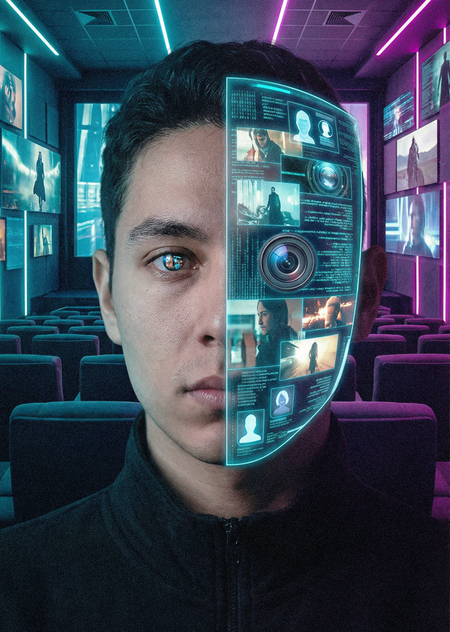

Формат «screenlife» является ответом кинематографа на новый зрительский поведенческий паттерн жить «внутри экрана», копируя структуру экрана и рутину цифрового поведения как основной выразительный язык.

Переживая трансформацию зрителя, кинематограф, по наблюдению Коршунова, не остаётся пассивным. Он выявляет формальный ответ кино на цифровую среду — появление формата screenlife, «жизни на экране». Это не просто ещё один жанр, а специфический киноязык, способ взаимодействия со зрителем, который копирует до боли знакомые ему действия из повседневной «экранной» жизни и подстраивается под цифровое восприятие. В формулировке автора, screenlife — это не столько формат, сколько киноязык, чья сила в интимности и режиме реального времени, а риск в быстро истощаемой конвенции.

Суть screenlife в том, что всё действие фильма разворачивается целиком на экране компьютера, планшета или смартфона. Зритель видит не «камеру» в классическом смысле, а рабочий стол, окна браузера, значки, курсор. Диалоги идут через видеозвонки, общение — через мессенджеры, эмоции выражаются смайликами. Коршунов подчёркивает, что это не техническое ограничение, а осознанная попытка создать соответствие между формой фильма и опытом цифрового человека: экран становится единственным пространством видимого и единственной ареной драмы.

Русский режиссёр Тимур Бекмамбетов формулирует три базовых правила screenlife. Во‑первых, единство места действия: всё происходит на одном экране и никогда не выходит за его пределы. Во‑вторых, единство времени: действие разворачивается в режиме реального времени без заметных монтажных скачков. В‑третьих, и это для Коршунова особенно важно, — «расследование» психики персонажа через его взаимодействие с интерфейсом. Даже неуверенное замирание курсора при наборе сообщения становится значимым. Герой пишет, стирает, переписывает, и эти микродвижения превращаются в драматургию. В традиционном кино подобные состояния выражались бы через мимику или закадровый голос. В screenlife всё это становится видимым технически — через запись экрана.

У формата есть узнаваемые визуальные черты, среди которых Коршунов отдельно выделяет так называемый «эффект замочной скважины»: действие разворачивается прямо поверх рабочего стола, в центре экрана, при этом остальная часть интерфейса остаётся видимой. Видны всплывающие уведомления, системные сообщения, реклама. Это создаёт тесную, почти клаустрофобную атмосферу: зритель смотрит как бы через щель, ограничен рамкой экрана, но при этом вынужден постоянно фиксировать побочные детали. Коршунов резюмирует: «Поворотными пунктами здесь могут оказаться незначительные в контексте традиционного кинозрелища события: набор и стирание текста или отправка сообщения не в то окно.» [Коршунов, 2021]

Наконец, автор честно формулирует сомнение, встроенное в сам формат: «Откроет ли формат screen life на самом деле новый киноязык или быстро станет фактом истории кино как некий локальный эксперимент, подобно аромаскопии Роберта Родригеса?» [Коршунов, 2021] Даже если screenlife и останется локальным эпизодом, он остаётся важной попыткой говорить с цифровым зрителем его языком — коротко, непосредственно и изнутри интерфейса.

Проект A: «Missing» (2023, режиссёры Уилл Мерик, Ник Джонсон)

«Missing» можно рассматривать как эволюцию тех принципов screenlife, о которых пишет Коршунов. Это духовное продолжение «Поиска», но с перевёрнутой динамикой поколений: здесь уже не отец ищет дочь, а дочь разыскивает исчезнувшую мать. Такой ход подчёркивает, что экранное пространство стало родным и для младшего поколения, и для старшего, а семейная драма целиком разворачивается внутри цифровых следов.

Фильм строится на многослойной работе с интерфейсами. Дочь перемещается между почтой, соцсетями, видеосервисами, сервисами бронирования, камерами наблюдения. Количество цифровых слоёв и платформ заметно больше, чем в ранних screenlife‑проектах: вместо одного «прозрачного» ноутбука мы видим сложную экосистему приложений. Это хорошо согласуется с идеей Коршунова о современном зрителе с «туннельным зрением», который «обрабатывает только то, что ему предлагают алгоритмы» [Коршунов, 2021], но при этом вынужден лавировать между облаками, сервисами и аккаунтами, чтобы собрать картину происходящего.

На уровне психологии «Missing» радикализирует тот же приём, о котором говорит Коршунов: внутреннее состояние персонажа становится читаемым через взаимодействие с интерфейсом. Замирающий курсор, многократная попытка написать и стереть сообщение, выбор между звонком и молчанием — всё это превращается в полноценные драматические события. Каждое микродействие на экране — это не только шаг в расследовании, но и показатель того, как меняется отношение дочери к матери, как рушатся привычные представления о семейной близости.

Таким образом, «Missing» демонстрирует, как screenlife растёт в сторону более сложных нарративных ходов и многослойной цифровой среды, сохраняя при этом ключевой принцип, сформулированный Коршуновым: «поворотными пунктами здесь могут оказаться незначительные… события: набор и стирание текста или отправка сообщения не в то окно.» [Коршунов, 2021]

Проект B: «Host» (2020, режиссёр Роб Сэвидж)

«Host» показывает другую грань screenlife — его способность адаптироваться к новым технологиям видеокоммуникации и к конкретному историческому моменту. Фильм полностью снят в Zoom во время локдауна COVID‑19 и использует интерфейс видеоконференций как единственное пространство действия. Шесть друзей выходят на сеанс связи ради спиритического ритуала и сталкиваются с сверхъестественным.

Экран Zoom с разбитой на квадраты сеткой участников становится современной версией того самого «эффекта замочной скважины»: зритель одновременно заглядывает сразу в несколько «ячейк» частной жизни, но по‑прежнему заключён в рамку экрана. Мы видим, как каждый участник по‑своему организует своё пространство: кто-то включает или выключает микрофон и камеру, кто-то отвлекается на входящие сообщения, кто-то меняет фон. Эти микродействия приобретает тот же статус поворотных моментов, о которых пишет Коршунов: внезапное исчезновение участника, обрыв связи, пауза в кадре становятся центральными событиями.

«Host» особенно ярко высвечивает парадокс близости‑через‑экран, которая всё равно оказывается отчуждением. Герои формально находятся «вместе» в общем Zoom‑окне, но не могут физически помочь друг другу, не могут вырваться за пределы своей комнаты и своего прямоугольника. Эта ситуация напрямую резонирует с формулировкой Жданова о том, что сети, «которые по определению должны соединять людей, превратились в инструмент дискоммуникации», а «девайс — из средства связи в барьер» [Жданов, 2021]. В «Host» барьер буквально материализуется в виде рамки окна: за её пределами остаётся реальное тело и реальная уязвимость, до которых другие не могут дотянуться.

Одновременно фильм демонстрирует, насколько органично screenlife встраивается в опыт пандемического существования. Zoom‑интерфейс, к которому зритель привык как к рабочему или учебному инструменту, превращается в хоррор‑сцену без смены визуального языка. Кино в этом случае действительно говорит с цифровым зрителем его родным языком — теми же окнами, кнопками и интерфейсами, с которыми он сталкивается каждый день, но наполняет их иным, тревожным содержанием.

Смешение игровых, образовательных и киноформатов делает интерактив новой нормой, превращая зрителя из пассивного наблюдателя в участника и соавтора разворачивающегося нарратива.

Ещё одно направление трансформации кинематографа связано со смешением игровых, образовательных и киноформатов. Интерактивность становится новой нормой, превращая зрителя из пассивного наблюдателя в участника и соавтора разворачивающегося нарратива. Геймификация всё чаще выступает универсальным принципом организации социальных отношений в цифровую эпоху. Внешне это выглядит безобидно: игровые элементы (баллы, достижения, рейтинги, уровни) делают скучное привлекательным.

Коршунов видит здесь более тревожный процесс. Критически важно, что геймификация маскирует отношения власти и эксплуатации под видом развлечения и добровольного участия. Он пишет: «Превращая труд в игру, капитализм платформ делает эксплуатацию невидимой и даже желанной» [Коршунов, 2021]. Работник превращается в геймера, а его труд — в quest или mission. Он уже не просто выполняет обязанности за зарплату, а «играет», стремясь к новым уровням и наградам. Платформа сохраняет структуру эксплуатации, но теперь она сконструирована так, чтобы казаться забавным испытанием.

На этом фоне кино всё чаще соединяет игровые, просветительские и цифровые формы, вовлекая зрителя как участника. Коршунов прямо отмечает: «Интерактивный проект „Все сложно“ балансирует на грани игрового и научного‑популярного, просветительского фильма, сам проект представляет собой сайт с информационными карточками и эпизодами романтической истории, выстроенными по принципу многоходового нарратива.» [Коршунов, 2021] Смысл таких проектов выходит за пределы «нового формата»: «Все эти проекты не только выстраивают новые модели восприятия, новые системы отношений между фильмом и зрителем, но и конструируют новых героев, отвечающих вызовам дигитального времени.» В целом тенденция формулируется так: «Кинематограф последнего десятилетия активно исследует нового цифрового зрителя и формирует нового цифрового персонажа.» [Коршунов, 2021]

Так рождаются гибриды кино, игры и просвещения, усиливающие вовлечённость и превращающие зрителя в соучастника. Эти формы не только обновляют способы рассказа, но и перенастраивают отношения «фильм — зритель», конструируя героя под вызовы цифрового времени и под новый тип участия.

Проект A: «Black Mirror: Bandersnatch» (2018, реж. Дэвид Слэйд)

«Bandersnatch» — самый узнаваемый пример интерактивного кинематографа, который буквально воплощает описанную Коршуновым трансформацию зрителя в соавтора. Эпизод построен как интерактивный фильм с разветвлённой структурой: около 150 минут уникального видеоконтента разбиты примерно на 250 сегментов, создавая огромное количество возможных путей просмотра. Зритель регулярно сталкивается с выбором — от мелких (какие хлопья съесть на завтрак) до судьбоносных (кого убить, кому поверить, как завершить игру).

С точки зрения Коршунова, подобная структура радикализирует идею многоходового нарратива, знакомую по проекту «Все сложно»: «сам проект представляет собой сайт с информационными карточками и эпизодами романтической истории, выстроенными по принципу многоходового нарратива.» [Коршунов, 2021] В «Bandersnatch» вместо карточек — фрагменты фильма, но принцип тот же: зритель не просто смотрит, а прокладывает траекторию, выбирая одну из возможных ветвей.

Важно, что фильм рефлексирует саму логику геймификации и иллюзию выбора. Герой‑разработчик игры убеждён, что создаёт продукт с «полной свободой» выбора игрока, но постепенно осознаёт, что и его собственная жизнь управляется внешними силами. Зритель, нажимающий кнопки, попадает в ту же ловушку: множество микровариантов не отменяют того факта, что все крупные развилки заранее спроектированы. Это визуализация мысли Коршунова о платформенном капитализме: «Превращая труд в игру, капитализм платформ делает эксплуатацию невидимой и даже желанной» [Коршунов, 2021]. В «Bandersnatch» игра скрывает под собой отсутствие подлинной свободы — как у персонажа, так и у зрителя.

Одновременно фильм демонстрирует, о чём пишет Коршунов в более общем виде: «Все эти проекты не только выстраивают новые модели восприятия, новые системы отношений между фильмом и зрителем, но и конструируют новых героев, отвечающих вызовам дигитального времени.» [Коршунов, 2021] Герой «Bandersnatch» изначально выглядит как типичный персонаж драмы о творческом кризисе, но по мере разветвления сюжета он превращается в фигуру, чья психика буквально переплетена с выбором зрителя. Конфликт возникает не только внутри истории, но и между персонажем и решениями, которые ему «навязывает» пользователь.

Проект B: «Тихий холм: Вознесение» (Silent Hill: Ascension, 2023)

«Тихий холм: Вознесение» продвигает описанные Коршуновым тенденции ещё дальше, размывая границы между сериалом, онлайновой игрой и событием в реальном времени. Это интерактивный веб‑сериал в жанре психологического ужаса, где зрители принимают решения голосованием, влияя на развитие сюжета. Премьера состоялась 31 октября 2023 года, а далее в течение примерно шести месяцев каждый день выходили новые эпизоды, которые затем объединяли в еженедельные серии.

Проект во многом воплощает концепцию геймификации и иллюзии выбора, о которых пишет Коршунов. Зрители не просто «болеют» за персонажей, а фактически оказываются вовлечены в их судьбу, принимая коллективные решения. Это усиливает чувство участия и ответственности, но одновременно демонстрирует, насколько управляемы и ограничены рамками платформы эти решения. В терминах Коршунова: «Превращая труд в игру, капитализм платформ делает эксплуатацию невидимой и даже желанной» [Коршунов, 2021]. В «Вознесении» не труд, а внимание и эмоциональная вовлечённость зрителя превращаются в ресурс, которым управляет платформа, подавая его как «игру в совместное повествование».

Структура проекта хорошо соотносится с описанием интерактивных форматов у Коршунова: «Интерактивный проект „Все сложно“ балансирует на грани игрового и научного‑популярного, просветительского фильма… выстроенных по принципу многоходового нарратива.» [Коршунов, 2021] В «Silent Hill: Ascension» многоходовый нарратив реализован как длительное, растянутое во времени участие, когда зрители день за днём возвращаются, чтобы голосовать и смотреть последствия своих решений. Здесь особенно отчётливо видна та самая «новая система отношений между фильмом и зрителем», о которой пишет Коршунов: зритель становится не просто адресатом истории, а её условным «соавтором», однако границы его авторства жёстко заданы.

Наконец, проект демонстрирует, как конструируется новый тип героя под запросы дигитального времени. Персонажи «Вознесения» изначально спроектированы с учётом того, что их судьба будет зависеть от массового голосования. Они должны быть достаточно гибкими, чтобы выдерживать разные траектории развития, и достаточно цельными, чтобы оставаться узнаваемыми в любой ветке сюжета. Тем самым на практике реализуется тезис Коршунова: «Все эти проекты не только выстраивают новые модели восприятия, новые системы отношений между фильмом и зрителем, но и конструируют новых героев, отвечающих вызовам дигитального времени. Кинематограф последнего десятилетия активно исследует нового цифрового зрителя и формирует нового цифрового персонажа.» [Коршунов, 2021]

Парадокс связности и изоляции

К концу своего анализа Коршунов приходит к парадоксу, который, возможно, является самым важным для понимания цифрового человека. При внешней сверхсвязности растёт внутренняя изоляция.

На первый взгляд это противоречит логике. Цифровые технологии должны были максимально соединить людей. Интернет позволяет быть в контакте с миллионами одновременно. Социальные сети позволяют поделиться каждой минутой жизни с миром. Видеозвонки дают возможность видеть лица людей на другом конце планеты в реальном времени.

И всё же одиночество никогда не было более распространённым. Депрессия, тревога, суицидальные идеи, особенно среди молодёжи, растут параллельно с распространением социальных сетей. Люди имеют тысячи «друзей» онлайн и чувствуют себя глубоко одинокими. Они окружены контентом и развлечением, но испытывают опустошённость.

Часть объяснения кроется в природе цифровой коммуникации. Она стремится к опосредованию. Всё больше нашего общения происходит не лицом к лицу, а через интерфейсы и алгоритмы. Это даёт иллюзию контроля. Мы редактируем сообщения перед отправкой, удаляем комментарии, блокируем людей. Но эта иллюзия контроля имеет цену. С каждым дополнительным слоем интерфейса между нами и другим мы теряем что-то важное: спонтанность, непредсказуемость, способность быть застигнутым врасплох.

Более того, цифровые интерфейсы спроектированы так, чтобы обеспечить максимальное предсказуемое взаимодействие. Алгоритмы предсказывают, что нам нужно, и предоставляют это ещё до просьбы. YouTube знает, какие видео нравятся, и постоянно подсовывает подобные. Facebook показывает новости, вызывающие сильные эмоции. В итоге жизнь становится менее неожиданной, более предсказуемой, всё более соответствующей предыдущим предпочтениям.

Идентичность в условиях глобализации и информатизации становится всё более неустойчивой и подвижной. Люди теряют связь с прочными структурами (семья, община, профессиональные корпорации) и оказываются вынуждены создавать идентичность из потока доступных образов. Цифровые платформы обещают помощь в этом процессе, предлагая инструменты самовыражения. Но они систематизируют и кодифицируют этот процесс для удобства алгоритмов. Идентичность становится ещё более текучей, зависимой от внешних оценок: лайков, рейтингов, комментариев.

Задача кинематографа в этом контексте приобретает почти терапевтический характер. Когда кино исследует эти парадоксы, когда пок

Заключение

Исследование В. В. Коршунова показывает, что медиа и технология глубоко реконструируют саму субъективность человека. Автор предоставляет не просто каталог изменений в киноязыке, а карту трансформации в том, как мы видим, думаем и существуем. Через анализ конкретных произведений он демонстрирует, что кинематограф не просто отражает эпоху, он её активно конструирует.

Ключевые выводы исследования таковы. Цифровая среда произвела новый тип субъективности с характерными качествами: проекция внутреннего мира на интерфейсы, расщепление идентичности, фрагментация внимания, подчинение алгоритмическим фильтрам. Эти качества социально и технологически произведены, а не врожденны.

Кинематограф реагирует активно, разрабатывая новые формы. На тематическом уровне кино исследует парадоксы цифровой жизни. На структурном уровне экспериментирует с нелинейными нарративами. На форматном уровне разрабатывает новый киноязык.

Эта трансформация не нейтральна. Она встроена в системы власти. Геймификация и интерактивность функционируют также как способы контроля, замаскированные под развлечение.

Существует фундаментальный парадокс: при внешней гипер-связности растёт внутренняя изоляция. Максимальная опосредованность коммуникации производит максимальное отчуждение.

Кинематограф остаётся критическим инструментом для осмысления этих трансформаций. Он помогает собирать целостность из фрагментов и возвращать способность видеть, чувствовать и отвечать. Эта работа становится всё более важной по мере того, как цифровизация проникает в каждый аспект нашей жизни. Кино, если оно остаётся критичным искусством, служит проводником понимания того, что происходит с нами и нашей культурой в реальном времени.

Аронсон, П. Руками не трогать: куда исчезли (со)прикосновения // Colta: сайт. 2019. URL:https://www.colta.ru/articles/society/20476-rukami-netrogat-kuda-ischezli-so-prikosnoveniya (дата обращения: 09.04.2021)

Жданов, С. Тоннель реальности: как соцсети вызывают ожирение мозга и продают нас корпорациям // Нож: сайт. 2018.

URL: https://knife.media/dark-social/ (дата обращения: 09.04.2021)

Коршунов, В. Цифровой человек: новый зритель и новый персонаж // Сериал versus фильм: тенденции и перспективы. — 2021 — № 2. — С. 23–33.

Коршунов, В. Манифест Нолана // Искусство кино. — 2018. — №¾. — С. 166–173.

Салахиева-Талал, Т. Психология в кино: Создание героев и историй. — М.: Альпина нон-фикшн, 2019. — С. 10